I. Allgemeines

Die Form der Aktiengesellschaft (AG) ist eine der im Rechtsverkehr am häufigsten anzutreffenden Rechtsformen. Sie wird besonders von Großunternehmen mit großem Kapitalbedarf bevorzugt, was sich oft daraus ergibt, dass nur die AG den Zugang zur Börse bietet. Die meisten AGs sind jedoch nicht börsennotiert.

Regelungen zur AG finden sich im Aktiengesetz (AktG). Aus § 1 AktG ergibt sich, dass es sich um eine juristische Person mit einem in Aktien zerlegten Kapital handelt. Es handelt sich also um eine Kapitalgesellschaft. Sie kann, muss aber nicht gewerblichen Zwecken dienen.

Der wohl bedeutendste Grund für die Gründung einer AG liegt darin, dass durch den Zugang zur Börse und den Verkauf von Aktien schnell Kapital gewonnen werden kann. Daher eignet sich diese Rechtsform gerade für große Unternehmen.

II. Entstehung

Eine AG kann durch Gründung oder Umwandlung entstehen. Die Umwandlung ist praktisch bedeutsamer. Besonders relevant dabei ist der Formwechsel von einer GmbH zu einer AG gem. §§ 190 ff. UmwG.

Im Jurastudium stellen sich jedoch eher Fragen zur Gründung der AG, weshalb diese im Folgenden ausführlich erläutert wird.

Gründung

Als Vorstufe der AG liegt regelmäßig eine Vorgründungsgesellschaft in der Form einer GbR oder einer oHG vor, welche sich bei Gründung der AG gem. § 726 BGB (bzw. ab 01.01.24: § 729 Abs. 2 BGB n.F.) auflöst.

Zur wirksamen Entstehung der AG muss ein notariell beurkundeter Vertrag geschlossen werden, welcher die Satzung enthält, § 23 AktG. Da gem. § 2 AktG auch eine Gründerzahl von einer Person ausreicht, kann es sich bei der AG-Gründung auch um ein einseitiges Rechtsgeschäft handeln.

Von den Vorschriften des AktG darf die Satzung gem. § 23 Abs. 5 AktG nur bei gesetzlicher Erlaubnis abweichen. Gem. § 23 AktG muss sie folgende Angaben enthalten: Firma und Sitz der Gesellschaft, Gegenstand des Unternehmens, Höhe des Grundkapitals, die Zerlegung des Grundkapitals in Nennbetragsaktien oder Stückaktien und die Anzahl der Vorstandsmitglieder.

Ist die AG fehlerhaft begründet worden, muss ihre Nichtigkeit jedoch gem. § 275 AktG gerichtlich festgestellt werden.

Gem. § 30 AktG müssen der erste Aufsichtsrat und durch diesen der Vorstand bestellt werden. Auch ein Gründungsbericht nach §§ 32 ff. AktG muss verfasst werden.

Errichtet ist die AG, wenn die Gründer die Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen übernommen haben, §§ 27 ff. AktG.

Bei mehreren Gründern entsteht dann eine Vorgesellschaft, der bei Eintragung meist ein „in Gründung“ (i.Gr.) beigefügt wird. An der tatsächlichen Gründung mangelt es bis zur Eintragung in das Handelsregister. Bis zu diesem Zeitpunkt haften die Organwalter gem. § 41 Abs. 1 AktG persönlich und solidarisch für ihr Handeln.

Die Rechtsfähigkeit erlangt die AG mit Eintragung ins Handelsregister, § 41 Abs. 1 S. 1 AktG. Sämtliche Rechte und Pflichten der Vorgesellschaft gehen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf sie über. Gem. § 3 AktG gilt die AG als Handelsgesellschaft, weshalb über § 6 HGB sämtliche Vorschriften, welche Kaufleute betreffen, gelten.

Die AG ist im Folgenden aktiv und passiv parteifähig gem. § 50 Abs. 1 ZPO.

III. Mitgliedschaft

Um Mitglied einer AG (Aktionär) zu werden, muss derjenige mindestens eine Aktie erwerben (etwa bei Gründung, durch Rechtsgeschäft oder Erbfall). Aus der Mitgliedschaft ergeben sich Rechte auf Gewinnteilhabe (Dividende), Auskunftsrechte, Stimmrecht und Anfechtungsrecht in der Hauptversammlung sowie Vermögensrechte.

IV. Auflösung

Auflösungsgründe ergeben sich aus § 262 AktG. Der Zweck der AG ist dann nur noch auf Liquidation gerichtet. Erst danach erlischt die AG gem. § 273 AktG.

Tipp: Schau dir das Video zur Gründung, Auflösung und Vertretung einer AG (§ 1 ff. AktG) an!

V. Organe

Als juristische Person kann die AG Vermögen erwerben. Handeln kann sie jedoch nur durch ihre Organe. Die Organe der AG sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die Trennung der Verwaltung in Vorstand und Aufsichtsrat nennt man auch dualistisches System. Die Kompetenzverteilung zwischen den drei Organen ist in § 23 Abs. 5 AktG vorgegeben und soll für eine Machtbalance sorgen.

1. Hauptversammlung (§§ 118 ff. AktG)

Durch die Hauptversammlung üben die Aktionäre ihre Rechte im Inneren aus, § 118 Abs. 1 AktG. Wesentlich bestimmt die Hauptversammlung das Handeln der AG durch Wahl des Aufsichtsrates.

Auch bei Strukturentscheidungen muss gem. § 119 Abs. 2 AktG ein Hauptversammlungsbeschluss gefasst werden.

2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat ist die Zentrale der Unternehmensmitbestimmung.

Die Aufgaben des Aufsichtsrates umfassen die Bestellung und Abberufung des Vorstandes nach § 84 AktG, die Überwachung der Geschäftsführung nach § 111 Abs. 1 AktG, die Einberufung der Hauptversammlung in Notwendigkeitsfällen nach § 111 Abs. 3 AktG, die Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG, die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 171 AktG und die Erhebung der Anfechtungsklage gegen Beschlüsse der Hauptversammlung nach § 245 Nr. 5 AktG.

Die Mitgliederanzahl muss drei oder eine andere durch drei teilbare Zahl betragen. Dabei darf eine bestimmte Obergrenze nicht überschritten werden, § 95 AktG. Die Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt.

3. Vorstand

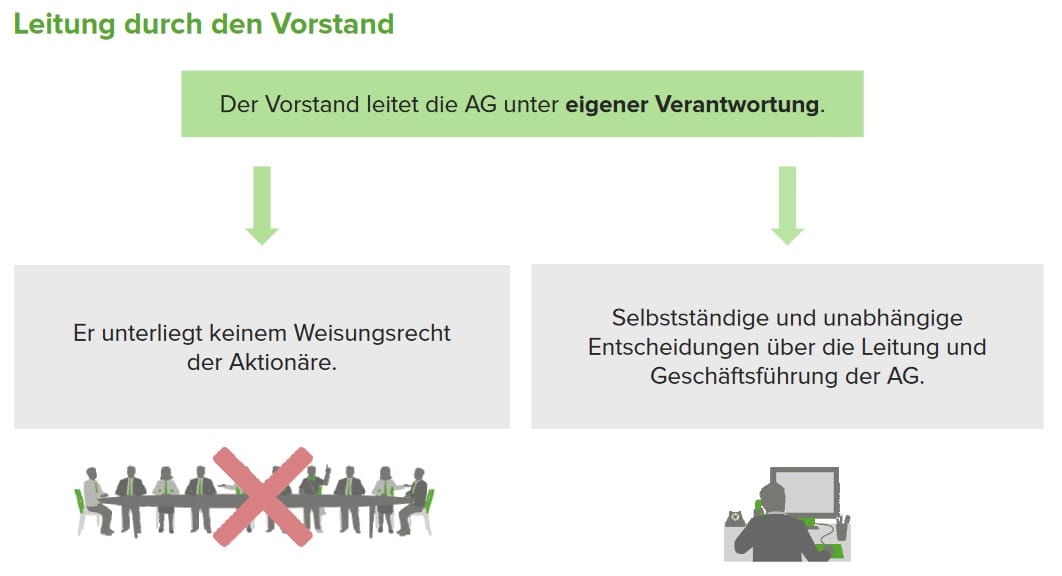

Der Vorstand stellt das Außenorgan der AG dar und kann auch nur aus einer Person bestehen. Der Vorstand handelt gem. §§ 76 f. AktG in eigener Verantwortung. Sein Vertreterhandeln ist gem. § 78 AktG unbeschränkt und auch nicht beschränkbar.

Tipp: Schau dir das Video zu den Organen und der Mitbestimmung in der AG (§ 1 ff. AktG) an!

VI. Haftung

Bei deliktischen Handlungen durch Vorstandsmitglieder oder sonstigen Vertretern tritt die AG für den Schaden gem. §§ 823 ff., 31 BGB ein. Das handelnde Vorstandsmitglied haftet zudem persönlich nach §§ 823 ff. BGB.

Für sonstige verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche aus Schuldverhältnissen erfolgt die Zurechnung des Vorstandsverhaltens über §§ 278 BGB, 76 ff. AktG oder über § 31 BGB.

Durch das gem. § 1 Abs. 1 S. 2 AktG geltende Trennungsprinzip können Gläubiger der AG nur auf das Gesellschaftsvermögen zugreifen, das Privatvermögen des Vorstandes ist insoweit geschützt. Ebenso bedarf es im Gegensatz zum wirtschaftlichen Verein keiner staatlichen Genehmigung. Dies ergibt sich daraus, dass das Risiko für Gläubiger auf andere Art und Weise abgemildert wird.

Denn gem. § 7 AktG liegt das zu erhaltende Grundkapital bei 50 000 Euro. Um dieses zu erhalten finden sich im AktG zahlreiche Vorschriften (etwa §§ 9, 57, 66, 150 AktG). Zudem ist § 19 InsO anzuwenden, wonach bei Überschuldung das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Tipp: Schau dir das Video zur Haftung der AG (§ 1 Abs. 1 S. 2 AktG) an!