Der menschliche Körper besitzt im wesentlichen 3 Körperhöhlen: Die Peritonealhöhle, die Pleura- und die Perikardhöhle Perikardhöhle Anatomie des Herzens. Alle 3 Körperhöhlen entwickeln sich in der Embryonalperiode zwischen der 4. und 8. Entwicklungswoche. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Entwicklung des Zwerchfells zwischen der 6. und 8. Entwicklungswoche. Mit Abschluss der Zwerchfellentstehung sind Thorax und Abdominalraum voneinander getrennt. Die Beckenhöhle und die Abdominalhöhle als Teile der Peritonealhöhle erfahren in der Embryonalentwicklung keine klare Trennung durch eine anatomische Struktur. Fehlentwicklungen der Körperhöhlen besitzen pathologischen Wert und können sich in Abhängigkeit der betroffenen anatomischen Strukturen durch verschiedene Erkrankungen äußern. Hierzu zählen Zwerchfellhernien, die Omphalozele Omphalozele Omphalozele (Nabelschnurbruch) und das Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Zu den menschlichen Körperhöhlen zählen die zwei kleinen Räume Perikard- und Pleurahöhle (Cavitas pericardialis und -pleuralis), die jeweils das Herz und die Lunge Lunge Lunge: Anatomie beherbergen und die größere Peritonealhöhle (Cavitas peritonealis), in der der Großteil der Bauchorgane liegt. Die Körperhöhlen sind mit einer serösen Haut Haut Haut: Aufbau und Funktion (Tunica serosa) ausgekleidet.

Die Körperhöhlen eines heranwachsenden Kindes entwickeln sich in der Embryonalperiode während der vierten bis achten Entwicklungswoche (zur Erinnerung: Frühentwicklung 1.-3., Embryonalperiode 4.-8., und Fetalperiode 9.-38. Entwicklungswoche).

Vor der dritten Schwangerschaftswoche liegt die dreiblättrige Keimscheibe mit den drei Keimblättern ( Ektoderm Ektoderm Gastrulation und Neurulation, Mesoderm Mesoderm Gastrulation und Neurulation, Entoderm: die unterschiedlich differenzierten Vorläuferzellen) als flache Embryonalscheibe vor, die extraembryonalen Höhlen ( Amnionhöhle Amnionhöhle Plazenta, Nabelschnur und Amnionhöhle und Dottersack) sind bereits entwickelt.

Die initiale Entwicklung der Fruchthöhle während der Einnistung

Bild: “2907 Embroyonic Disc, Amniotic Cavity, Yolk Sac-02” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 3.0Am Ende der Embryonalzeit wird das embryonale vom extraembryonalen Gewebe abgegrenzt sein. Zu diesem Zeitpunkt, am Ende der achten Woche, ist bereits die Körperform erkennbar und beinahe alle Organe befinden sich an ihrem vorgesehenen Platz.

Zwei wichtige Entwicklungsschritte führen nun in der vierten Entwicklungswoche dazu, dass sich erstmals die Leibeswand und damit eine körperliche Form des Embryos bildet: Die laterale Abfaltung (Einrollung) und die kranio-kaudale Krümmung des Embryos. Beide Vorgänge sind verursacht durch das starke Wachstum der Neuralplatte und der Bildung des Neuralrohres.

Ein einfaches Beispiel hilft bei der bildlichen Vorstellung: Durch das C-förmige Wachstum des Embryos entsteht eine Form, die an einen Pilz erinnert. Die Ränder der Pilzhaube rollen sich nun ein und wachsen nach medial, bis die rechten und linken Anteile zu einer Art Kugel verschmelzen.

Gleichzeitig wandern damit auch die Anlagen für das Herz (Herzplatte) und das Septum Transversum (späteres Zwerchfell Zwerchfell Zwerchfell (Diaphragma)) in die Sagittalebene, die Mitte des Embryos. Es bildet sich zum ersten Mal die zunächst einheitliche Körperhöhle: das intraembryonale Zölom (griech. Koilome = Hohlraum). Durch das Zusammenwachsen sind im intraembryonalen Mesoderm Mesoderm Gastrulation und Neurulation Hohlräume entstanden, die später die Körperhöhlen bilden werden.

Dadurch liegt nun auch ein Teil der intraembryonalen Seitenplattenmesoderm-Zellen (Sie sollten sich hier angesichts der vielen Wortkonstruktionen nicht verwirren lassen: Hier sind nur die umschließenden Zellreihen des Mesoderms gemeint, sozusagen der Rand.) dem Ektoderm Ektoderm Gastrulation und Neurulation an und wird von nun an Somatopleura genannt. Die dem Enteroderm anliegende Zellschicht wird als Splanchnopleura bezeichnet. An der Übergangsstelle der beiden entsteht das Septum Transversum (späteres Zwerchfell Zwerchfell Zwerchfell (Diaphragma)).

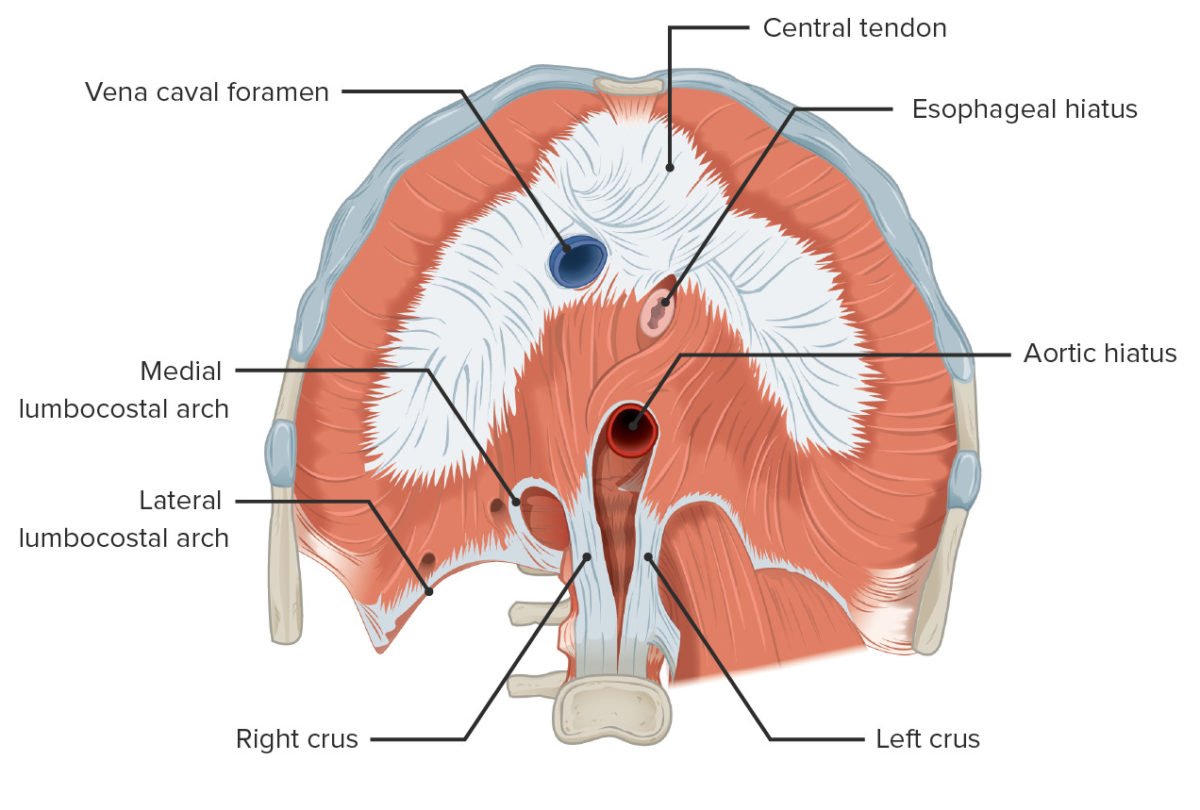

In der sechsten bis achten Entwicklungswoche entsteht das Zwerchfell Zwerchfell Zwerchfell (Diaphragma) ( Diaphragma Diaphragma Zwerchfell (Diaphragma)) durch das Zusammenwachsen des Septum Transversums und den Plicae pleuraperitoneales.

Die Anatomie des Diaphragmas aus unterer Ansicht

Bild von Lecturio.Das Septum Transversum wächst zwischen dem Herz und der Leberanlage von ventral in die Körperhöhle ein, d. h. in das intraembryonale Zölom. Die Pleuroperikardialfalten (Plicae pleuroperitoneales) wachsen ihm aus der vorderen, seitlichen Rumpfwand entgegen. Gegen Ende der achten Entwicklungswoche sind die Anteile zum Zwerchfell Zwerchfell Zwerchfell (Diaphragma) zusammengewachsen und der Thorax und das Abdomen räumlich getrennt.

Die Muskulatur des Zwerchfells entwickelt sich übrigens erst im vierten Monat der Schwangerschaft Schwangerschaft Schwangerschaft: Diagnostik, mütterliche Physiologie und Routineversorgung – Vorläufermuskelzellen aus der vorderen, seitlichen Leibeswand besiedeln es. Auch die Innervation des Zwerchfells durch den N. Phrenicus ist leicht erklärbar: Während der Embryonalzeit wandert das Zwerchfell Zwerchfell Zwerchfell (Diaphragma) nach kaudal. Während dieses Deszensus nimmt es die ventralen Äste der Zervikalnerven C3 – C5 einfach mit.

Die erste, primitive Perikardhöhle Perikardhöhle Anatomie des Herzens entsteht durch Spalten im Mesenchym in der fünften Entwicklungswoche. Sie hat zunächst noch eine Verbindung zur Peritonealhöhle über die Canales Pericardioperitoneales, da das Zwerchfell Zwerchfell Zwerchfell (Diaphragma) noch nicht verschlossen ist.

Aus der Lungenwurzel wachsen gleichzeitig die Lungenknospen von dorsomedial nach links und rechts in diese beiden Räume ein und ihre Begrenzungen bilden die primitive Pleurahöhle. Die primitive Pleurahöhle wird von der oben genannten Splanchnopleura ( Pleura Pleura Pleura parietalis) ausgekleidet, die Somatopleura ( Pleura Pleura Pleura visceralis) umgibt die sich entwickelnden Lungen.

Vollständig getrennt werden die beiden Räume schließlich durch die vorwachsende Plicae pleuropericardialis, die schließlich zur Membrana pleuropericardialis verschmelzen, welche wiederum am Ende der Embryonalperiode (achte Woche) mit der Lungenwurzel verwachsen ist.

Während der oben beschriebenen Veränderungen des Embryos entwickelt sich auch die Abdominalhöhle. Durch die craniocaudale Krümmung des Embryos kommt ein kleiner Teil des anliegenden Dottersacks intraembryonal zu liegen und wird zu einer Art Rohr verschlossen: Die Entwicklung des Darmes beginnt.

Der in der einfachen Körperhöhle (intraembryonales Zölom) liegende, sich entwickelnde Darm wird durch das starke Längenwachstum nun ausgedehnt, sodass eine vordere und hintere Darmbucht entsteht, zwischen der noch eine Verbindung zum außerhalb liegenden Dottersack besteht: der Dottergang (Ductus omphaloentericus, Ductus vitellinus).

Dieser spielt beim physiologischen Nabelbruch und der Bildung der Nabelschnur Nabelschnur Plazenta, Nabelschnur und Amnionhöhle eine Rolle. Bei Erwachsenen kann er außerdem, wenn auch selten, als sogenanntes Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel am Dünndarm Dünndarm Dünndarm persistieren.

Merke: Das Darmrohr wird von intraembryonalen Anteilen des Dottersacks gebildet.

Der wachsende Darm gliedert sich in einen Vorderdarm, Mitteldarm und Hinterdarm. Der Vorderdarm wird später einmal die Mundbucht bilden, d. h. den Anfang unseres Gastrointestinalsystems und ist durch die Buccopharyngeal Membran verschlossen. An der hinteren Darmbucht bzw. dem Hinterdarm bildet die Kloakenmembran die Begrenzung gegenüber der Amnionhöhle Amnionhöhle Plazenta, Nabelschnur und Amnionhöhle.

Das rasche Wachstum des Mitteldarms führt zu einem Platzmangel im Situs des Embryos. In der achten bis elften Entwicklungswoche stülpt sich deshalb ein Bruchsack mit Darmschlingen und Gefäßen (die spätere A. Mesenterica superior) ins extraembryonale Zölom (auch Nabelzölom). In diesem wachsen die Darmanteile weiter und drehen sich schließlich um die Achse der Gefäße (genauer: einmal um 270 Grad gegen den Uhrzeigersinn).

Die einzelnen Darmanteile liegen nun in ihrer vorgesehenen Position zueinander. Durch das Längenwachstum des Embryos werden sie später in der Entwicklung in die Körperhöhle zurück verlagert. Bleibt dieser Schritt aus, kommt es zum klinischen Bild einer Omphalozele Omphalozele Omphalozele (Nabelschnurbruch) (s.u.).

Zwischen dem U-förmigen Mitteldarm und Dottersack besteht zu diesem Zeitpunkt noch die oben beschriebene Verbindung: der Ductus omphaloentericus (auch Ductus vitellinus oder Dottergang). Dieser „zieht“ die Darmschlingen quasi nach außen, durch die weitere Entwicklung wird er eingeengt und verschlossen. Er wird, nachdem der Darm in den Situs rückverlagert wurde, zum strukturellen Anteil bei der Bildung der Nabelschnur Nabelschnur Plazenta, Nabelschnur und Amnionhöhle.

Wichtig kann der Ductus omphaloentericus bei Erwachsenen noch einmal werden: Bei einer fehlenden Rückbildung kann ein Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel verbleiben. Wird der Darm beim physiologischen Nabelbruch nicht vollständig in den Körper zurückgezogen, kann es zum klinischen Bild einer Omphalozele Omphalozele Omphalozele (Nabelschnurbruch) kommen und Darmschlingen können sich noch bei der Geburt außerhalb des kindlichen Körpers befinden (s.u.).

Der sich im Körper befindende Darm muss dort auch im Bauchraum verankert werden – diese Funktion erfüllen die Mesenterien. Der Mitteldarm verfügt an seinen oberen Abschnitten zunächst über zwei Mesenterien (Mesenterium ventrale und dorsale), die das Darmrohr mit der vorderen und hinteren Wand der Peritonealhöhle verbinden.

Einteilung des Abdomens in Quadranten:

Es gibt (a) 9 abdominale Regionen und (b) 4 abdominale Quadranten in der Peritonealhöhle

Der obere Anteil der Peritonealhöhle wird durch diese Mesenterien im Laufe der Entwicklung in einen rechten und linken Abschnitt zweigeteilt. Aus diesem oberen Teil des Mitteldarms entwickeln sich nämlich der kaudale Teil des Ösophagus, der Magen Magen Magen und das obere Duodenum Duodenum Dünndarm.

Der untere Darmabschnitt ist lediglich durch ein Mesenterium dorsale verankert – im unteren Bereich der Peritonealhöhle ergibt sich dadurch eine einheitliche Höhle, in die das dorsal befestigte Darmrohr hineinreicht.

Angeborene (kongenitale) Zwerchfellhernien kommen im Schnitt bei einer von 10.000 Geburten vor. Definitionsgemäß kommt es dabei zu einer Verlagerung von Organen des Abdomens ( Magen Magen Magen, Darm) in die Brusthöhle durch Lücken im Diaphragma Diaphragma Zwerchfell (Diaphragma).

Die Brust Radiographie zeigt eine diaphragmatische Hernie der linken Seite und einen contralaterale Verschiebung des Herzens und des Mediastinums.

Bild: “Chest radiograph” von Alberta Children’s Hospital, Calgary, AB, Canada T3B 6A8. Lizenz: CC BY 4.0Die häufigste angeborene Hernie ist die Bochdalek-Hernie (95 %). Ihre Bruchpforte liegt fast immer im Bereich des linken Trigonum Lumbocostale. Die Schwachstelle kann zwar auch rechts ausgeprägt sein, sie wird jedoch von der aufliegenden Leber Leber Leber effektiv „verschlossen“.

Die weitaus seltenere Morgagni-Hernie (5 %) kommt im Trigonum sternocostale rechts vor.

Dadurch in den Thorax gewanderte Darmschlingen (man spricht von einem Enterothorax) können je nach Größe zu einer Verdrängung und Kompression des Herzens und der Lunge Lunge Lunge: Anatomie führen. Betroffene Kinder fallen durch eine respiratorische Insuffizienz auf, der Brustkorb kann asymmetrisch gewölbt sein und der Bauch durch den fehlenden „Inhalt“ teilweise eingefallen. Über dem Thorax können ggf. Darmgeräusche auskultiert werden und im Röntgenbild luftgefüllte Darmschlingen (weiß) oberhalb des Zwerchfells sichtbar sein.

Schon während der Schwangerschaft Schwangerschaft Schwangerschaft: Diagnostik, mütterliche Physiologie und Routineversorgung kann eine Zwerchfellhernie mittels eines Ultraschalls erkannt werden – hierbei handelt es sich um einen neonatologischen Notfall. Bei großen Hernien Hernien Hernien kann es durch den zu geringen Platz im Brustkorb zu einer Unterentwicklung (Hypoplasie) der Lunge Lunge Lunge: Anatomie und derer versorgenden Gefäße kommen.

Unterbleibt nach dem physiologischen Nabelbruch die Rückverlagerung der Darmschlingen in den sich entwickelnden Körper, kann ein Teil der Baucheingeweide in einem Bruchsack in der Nabelschnur Nabelschnur Plazenta, Nabelschnur und Amnionhöhle zurückbleiben. Man spricht von einer Omphalozele Omphalozele Omphalozele (Nabelschnurbruch) bzw. Nabelschnurhernie.

Zeichnung eines Nabelschnurbruchs

Bild: “Omphalocele” vom Centers for Disease Control and Prevention. Lizenz: Public DomainIn den meisten Fällen handelt es sich um Teile des Dünndarms und/oder der Leber Leber Leber. Diagnostizierbar ist ein persistierender Nabelbruch schon während der Schwangerschaft Schwangerschaft Schwangerschaft: Diagnostik, mütterliche Physiologie und Routineversorgung mittels Sonografie – wegen der erhöhten Infektionsgefahr sollten betroffene Kinder in diesem Fall unmittelbar nach der Geburt operativ versorgt werden.

Mit einer Nabelschnurhernie liegen in 40 % der Fälle noch andere Fehlbildungen vor, häufig eine Laparoschisis (Bauchwanddefekt) rechts lateral. Hierbei sind Bauchorgane rechts aus dem Körper ausgetreten, sie sind unbedeckt und meist entzündet – auch hier ist eine sofortige Operation notwendig.

Bei der Gastroschisis Gastroschisis Gastroschisis treten die Bauchorgane aus der Mittellinie aus. Über die Ursache herrscht nach wie vor Unklarheit: Eine diskutierte Möglichkeit ist, dass der Bruchsack beim physiologischen Nabelbruch platzt und die Bauchorgane daraufhin frei im Fruchtwasser schwimmen.

Tritt besonders viel des Darmes aus der Bauchhöhle aus oder hat das Kind ein sehr kleines Abdomen, gibt es die Möglichkeit, die Darmschlingen zuerst mit einer sterilen Plastiktüte zu versorgen. Diese wird dann über dem Bauch des Kindes aufgehängt, sodass die Darmschlingen der Schwerkraft folgend langsam zurück in den Bauch gleiten. Die Lücke in der Bauchdecke wird dann operativ verschlossen.

Als Überbleibsel des Dottergangs (Ductus omphaloentericus) kann beim Menschen eine Ausstülpung der Dünndarmwand zurückbleiben. Bei ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, häufiger beim männlichen Geschlecht, ist dies der Fall.

Wegen der embryologisch frühen Entstehung des Dottergangs enthält das Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel als dessen Relikt meist nicht nur Darmschleimhaut – in über 50% der Fälle finden sich hier Magenschleimhautzellen, auch Zellen aus dem Dickdarm Dickdarm Colon, Caecum und Appendix vermiformis oder Pankreas Pankreas Pankreas: Anatomie und Funktion sind möglich.

In der Regel 50 bis 75 cm proximal des Übergangs vom Illeum zum Zäkum ist ein Meckel Divertikel lokalisiert. In den meisten Fällen bleibt solch ein Divertikel asymptomatisch – im Falle einer Entzündung Entzündung Entzündung kann es aber zu einer gastrointestinalen Blutung und Peritonitis Peritonitis Penetrierendes Abdominaltrauma kommen, die Patienten haben starke kolikartige Schmerzen und ähnliche Symptome wie bei einer Blinddarmentzündung ( Appendizitis Appendizitis Appendizitis).

Ein Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel wird operativ entfernt. Bei Verdacht auf eine Blinddarmentzündung und intraoperativ keinem Hinweis auf eine Entzündung Entzündung Entzündung des Appendixes muss deshalb vom Operateur immer auch das Illeum auf ein Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel Meckel-Divertikel hin inspiziert werden.

Die Bilder (a) und (b) zeigen ein doppeltes Meckel-Divertikel.

Bild: “F0001: (a and b) Photograph showing double Meckel’s diverticulum” von Tauro LF et al. Lizenz: CC BY 2.0